HBO新剧《切尔诺贝利》的大火,再次确认了工业机器人的存在意义

时间:2019-05-23 16:19:21 来源: 机器之能

发生在30多年前的切尔诺贝利核事故与我们的“距离”实在太远,就连高中历史书对这一事件也几乎是一笔带过。

而现在,这种因年代、国别、特有学科知识以及事故发生概率而产生的距离感,因HBO的2019迷你剧《切尔诺贝利》被彻底打破。

大概连 HBO 自己也没想到,这部几乎与万众瞩目的《权力的游戏》最后一季同时推出的 5 集迷你剧,能在播出 1 集后就获得 iMDb 高达 9.3 的评分,而在第 2 集和第 3 集陆续被「放出」后,这一数字已经飙升至 9.6;不出意外,国内网友们在豆瓣上也给这部灾难剧打出了 9.7 的超高分。

如果说此前关于核事故我们被灌输的是模糊且毫无感情的「上帝视角」的叙述,那么这一次,我们用眼睛和身体感受到了最真实的绝望。

这种绝望来自于 HBO 对身处其中的各种小人物的多线特写处理。他们是因为在第一时间赶到反应堆舱而浑身渗血的核电厂泵房管理员;是第一批只接到「灭火」命令而被派到超高辐射现场,却因无意中抓到石墨块而将手严重灼伤的消防员;

是毫不知情站在「死亡之桥」上,面对爆炸后因大量核尘飞舞反射出光芒而感叹「真美」的妻子与孩子;

是猜测到事件严重性后,劝说别人离开而自己却毅然赶赴现场以防发生二次爆炸的女性核物理学家。

恐惧往往来自于「平等」与「共鸣」。

换句话说,这部剧让人震撼的根本原因之一,是很多人从这部剧里看到了自己。

就像网友 MisT.R 感叹的,「隔着屏幕都能感受到辐射」。

实际上,这部剧对历史事件的精彩展现形式倒是其次,更令人瞩目的是这部剧开播后引起的巨大争议与一连串后续效应。

除了褒奖影片本身,许多网友从当时政府的灾后处理方式中看到了更为致命的缺陷,对其各种「不作为」展开了痛击;

而一些敏感的观众则对 HBO 编撰重现这一事件的目的提出了质疑,对这段历史较为熟稔的学霸们认为该剧许多细节与真实历史资料有所出入,有用伪真相「洗脑」大众的嫌疑。

但这一代的青年不会轻易被洗脑,因为我发现,另一个由这部剧引发的效应无疑是非常正面的——很多人在看了这部剧后,自发去各种影视平台寻找关于切尔诺贝利核泄漏事故的纪录片或其他史实资料,力求从更真实的角度去了解这段令人揪心的历史。

(图:B站上许多相关纪录片多了很多网友留言,他们表示都是看了这部剧才过来的)

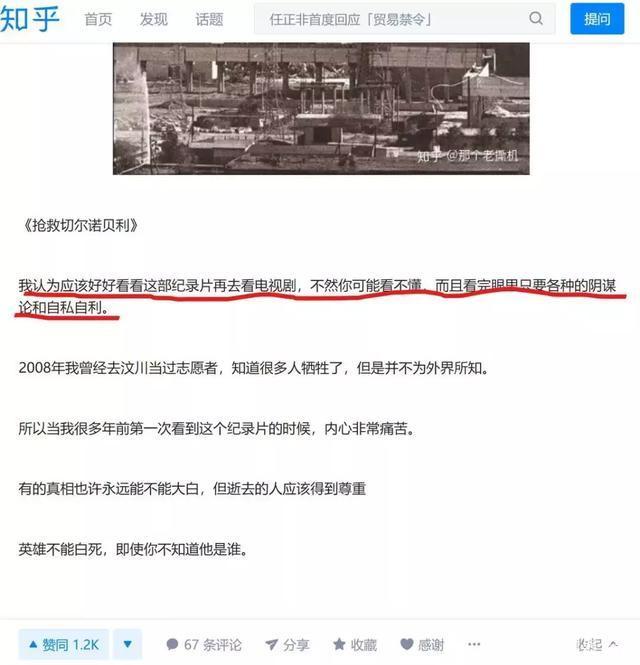

而知乎上因这部剧而出现的十几个新话题中,点赞过千的都是对这段历史,以及核能发电原理与影响做出了更详实的科普性答案。

人们想更多地了解真相,了解核能,然后进一步反思我们的所作所为,这或许才是导演拍摄这部剧的初衷。

不过有一点略显遗憾,在感情宣泄过后,人们面对核能发电的立场大多过于鲜明,非有则无,谴责论占据上风;而与之相对的,是对于「如何更加安全高效地运营核电厂」以及「灾难发生时的相关补救措施」等问题的探讨少之又少。

而我们需要面对的现实是,全球数百座核电厂是许多国家和地区供电体系中的「中坚力量」,无论是站在决策者的角度、技术角度还是民生角度,简单粗暴的「停运」或「关闭」,都绝不是最佳的或者是立即能做出的选择。

事实上,作为一个科技工作者(勉强称得上吧),在看这部剧时感到最痛苦也是思虑最多的,是那些在事故处理过程中「不把人当人,当毒性测试仪」的种种细节:身处核电厂内部的泵房管理员只身进入核反应堆舱查看,发现燃料棒都已经炸没了,石墨飞舞,出来后几乎半条命已经没了(高达几千甚至 1 万伦琴的辐射,不可能活过 1 天);

即便知道发生了某些失误,在一切情况未知的前提下,控制室工程师直接命令两个实习生下去查看反应堆舱并拉下控制杆,而他们在遭到泵房管理员的劝阻后仍然坚持进反应堆舱,直到意识到所有东西已经被炸空才落荒而逃;

实习生回来后面部发红呕吐不止,副总工程师仍然不知觉悟,上级又派了另一位高级别工程师去楼顶亲自查看(这是什么神操作),在石墨纷飞的超高辐射环境下,半条命又没了。

以上就是第一时间切尔诺贝利通过「人肉」三入现场确认状况的可怕操作。

而算上后续毫不知情就冲上前线灭火的几十个消防员,几百名扔沙包的飞行员,几千名为了防止核渗漏加固核电站底部的矿工,几万名填埋和清理现场的军人……

他们不愧在历史上被称为「生物机器人」。

那么,为什么不启用真正的机器人去「查看」和「清理」核心事故现场?估计这个时候大多数人会喷:「转转脚趾头都能想到,那时候哪有什么机器人,技术上根本实现不了。」

但实际上,根据知乎答者「那个老撕机」的回复,其实在那个时候,拥有强大工业实力的苏联曾经派出过「工业机器人清理队」:先由这些机器人把石墨碎片从屋顶上铲下去,然后再由下面的机器人铲进壕沟并掩埋。然而没几天,这些机器人就都歇菜了。

受限于制作材料等各方面技术,造价昂贵且数量稀少的机器人在这场灾难中派上的用场微乎其微。

但是,就像零星网友所提到的,相隔 33 年,技术就是天上和地下的差别。

那时,无论是核能的应用安全防护措施,还是像自动化设备和机器人这类辅助监测技术,都绝不能与当下相提并论。

换言之,几十年过后,如果无视技术的应用,继续用人肉筑起核能安全墙,再无故牺牲成千上万个无名英雄与普通百姓,才应该被狠狠地唾弃。

福岛核能事故引发的市场需求

时间再近一些,比起切尔诺贝利,许多人应该对 2011 年发生的日本福岛核事故印象更深。

这场因地震海啸引发的史上最大核能事故之一,虽然被日本官方估计释入大气层的总辐射剂量是切尔诺贝利核电站事故的十分之一,且事故后无人因辐射暴露而死亡。

但在事故发生两年多以后,电厂却被曝光核辐射泄露并没有完全停止——日本东京电力公司(东电)于 2013 年 7 月承认核电站的放射性污水正在源源不断地泄露并流入太平洋。

而在此后的至少 6 年中,这一问题其实一直都没有得到妥善解决。因为废墟核辐射长年维持在高水平,而关键的燃料却一直无迹可寻。

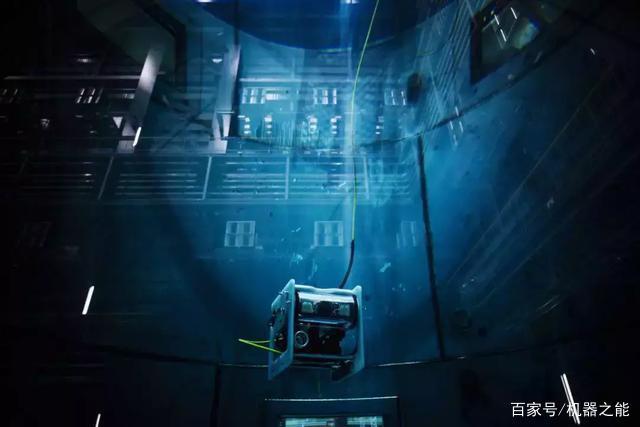

根据可查找到的公开媒体资料,直到 2017 年 11 月,纽约时报的一篇长篇报道才披露了燃料位置排查的实质性进展:东电宣布成功在福岛第一核电站 3 号机的积水中发现熔落的核燃料。而这要归功于两台进入水下探测的工业机器人。

其中一台机器人找到了熔化的铀并传回视频,而另一台机器人则不幸「殒命」。

(图:水下机器人迷你曼波鱼取得初步探测成功,图片来自纽约时报)

实际上,日本政府对福岛核能事故的处理过程尽管一直为世人所诟病,但有一点让人印象深刻——在考虑到核辐射废墟环境对人体已经产生了巨大危害后,他们一直都在迫切寻找能代替人类探测、搜索以及救援的机器人。

因此,除了开始寻求与日本各大机器人技术公司进行项目合作外,他们也开始向全球发出「求援信」。

譬如,日本机器人界就曾求助于美国德克萨斯奥斯汀分校曾参与过 911 救援的著名救灾机器人专家 Robin Murphy 及其团队,后者最终带领一支国际机器人专家远赴日本解决实际问题。

在事故发生后的 6 年多时间里,大量科学家与机器人工程师参与到与机器人有关的地震以及海洋救援项目中,甚至还推动美国国防部发起了新的机器人挑战赛项目Darpa Challenge。

因此,从地面蝎形机器人、蛇形机器人,再到水下的迷你曼波鱼机器人,管道探测机器人,甚至是可通过空间粒子透视反应堆内部的其他巨型设备,都相继被拿来尝试深入核泄漏地带,当然,也在不断经历失败。

(一种可在水下探测的新型机器人被核电厂拿来试验。图片来自纽约时报)

譬如 2017 年,东电原本计划投放的机器人由于每小时要受到 530 西弗(与伦琴都是辐射剂量单位,测算标准不同)的辐射,因此不到 2 小时就遭到损坏;此外,根据这台机器人在反应堆安全壳内拍摄到的图像显示,其在内部无法充分开展工作的另一个原因,是探查路线上存在大型穿孔。

不得不说,这场重大核灾害暴露的诸多问题,在很大程度上给予了技术专家们若干启发,也让很多原本一直停留在实验室里的技术,因实际需求有了走进市场的可能性。

「福岛核电站事故发生以后,包括欧洲以及美国的很多实验室,都在绞尽脑汁做出一个既能抗辐射,又能在密闭黑暗空间里『自如行动』,且抗击打能力强(避免过多磨损)的机器人产品。」

因受到 2011 年福岛核事故的极大震撼,拿到哈佛大学机器人工程学硕士,并正在瑞士洛桑联邦理工大学智能系统实验室攻读博士学位的 ADRIEN BRIOD,开始与另一位在洛桑联邦理工大学攻读硕士学位的 PATRICK THVOZ 一起着手研究,如何用一套机器人方案来代替人类肉身进入复杂危险环境进行勘察。

(左一为 ADRIEN BRIOD,右二为 PATRICK THVOZ)

不过,他们在 2014 年之前拿出的第一个可在密闭空间自由飞行的机器人成果并不完美,无论是视觉定位还是图像传输都存在一定缺陷。

然而,市场反馈却远超他们预料,不少大型核电厂以及全球化工巨头都对他们的样品产生了兴趣。

「可能他们也没想到原来还有这样一种可进入狭窄密闭空间做检测的方法。」如今,已经与 ADRIEN BRIOD 成立了公司并担任 CEO 的 PATRICK THVOZ,在当时看到了来自重工业界的「双重无奈」:因引发人身危险而可能带来的口诛笔伐。因为要确保工人安全,而导致机器停运而产生的高昂成本。实际上,我们无论如何都无法忽视重工业界高危工作岗位与工厂运维成本之间一直潜存的矛盾。

20 多年来,网上一直流传着日本反核专家、设施配管 1 级技士平井宪夫对日本核电厂残酷运作方式的控诉言论,其中就提到一点:「由于核电运转中排出的辐射量相当惊人,即便要拧紧一根松掉的螺丝,也要在几十秒的时间内通过 160 人轮番冲上去拧」,因为几秒的辐射量就非常大,而计量器的警铃会频繁响起。而为何不把核电厂停下来修理?「原因在于核电停运一天就会带来上亿的损失,而电力公司不会做这种亏本的事」。

事实上,这个细节并没有被夸大描述。

根据 PATRICK THVOZ 了解到的核电产业现状,一直以来发电厂对工厂停运成本及人工维护工作之间的平衡问题非常头痛。

「我们跟企业交流后才发现,他们不得不寻找一种两全的解决方案。除了员工的安全,他们也非常计较开销。很多时候核电厂的一次例行检查,一停一开,可能几十几百万美金就没了。」

这样来看,假如有一台机器人,既能代替核电厂工人完成高难度检修的一部分任务(主要是勘测工作),同时又能在不停运的情况下不受环境限制顺利出入现场,那么工业巨头们就不可能不感兴趣。

因此,由需求生成的「机器人」产品特质也异常清晰——可碰撞,可在完全无 GPS 信号的管道及其他曲折狭窄空间里可控制地自由移动,定位精度高,图像分辨率高,数据传输稳定,成本可控。

我们在研发时受到了苍蝇的启发,这种昆虫经过多年的进化已经非常完美了,由于完全依赖于飞行,他们不会受制于地面的复杂度,只需要担心在飞行过程中的碰撞问题,譬如撞墙或者撞上玻璃。但撞击却不会威胁到他们的生命。

我们发现,他们并不是撞上就会跌落或者散掉,而是通过前后翅膀的震动调节迅速恢复身体的平衡。

因此,如果让机器人能够在撞击后很快在空中恢复平稳,这一方面涉及到产品的特殊结构设计,另一方面需要有算法的支撑。

PATRICK THVOZ 认为,这就意味着用于工业探测的产品外观与传感器组合一定会有别于普通的飞行器配置。

(被我拿在手里的就是 Elios 飞行器,它有一个略有弹性的坚固外壳,跟一个篮球差不多大,较为轻便)

在瑞士日内瓦附近的一座办公楼里,我们被允许进入了他们位于地下停车场旁边的密闭测试场。

显然,极其微弱的信号以及阴暗的光线构成了极佳的测试基础。

而在一个大约为 20 平米左右的密闭空间内,高3米,入口直径大约为 40 厘米的储油罐与两节粗壮的管道拼接模型则是公司模拟出的作业环境。

一位工程师手持控制器,为我们展示了这款机器自由出入管道,实时传输管道内部画面以及向玻璃板发起数次猛烈撞击的整个过程。

从整体效果来看,无论是传输的图像画质,还是这个球状飞行器钻洞以及穿梭的灵敏程度,都超出了我们的预期。

即便工程师后来将控制板交到我们手中,无人机依然能够在这个密闭空间里行动敏捷,定位精确。

「现在我们可以透露的技术点是,这台机器可以在撞击刹那开启保护负载及电池的伸缩系统,对飞行速度及方向做出调整,同时让绝大部分撞击力被附在核心装置外的一层球状外壳材料吸收掉。」

但不得不说,「仿生学」(苍蝇)只是一个设计参考维度。大多数时候,PATRICK 承认必须从「工人」的角度来完善产品功能。

「我们的照明与视觉系统需要尊重和模仿人在勘测管道及墙面时的观察习惯。

举个例子,要检测一个火电厂的喷洒头是否被堵塞,摄像头除了需要 360 度无死角检测,也需要模仿人类进行『特写』检测。

譬如,摄像头会设计成像人一样『扒着』往某一处看,灯光也要通过分布式照明斜打到一个点上,这样才能尽量减少粉尘对光照的影响,找出壁上细微的缺陷。」

而如何做到了让产品在无 GPS 信号环境下精确移动并完成实时图像传输,工程师仅愿意透露这是包括热感及 4K 摄像头、雷达等多种传感器与图传系统、飞控系统及 3D 建模能力的共同作用。

「比较值得一提的是,我们使用了大疆的图传系统 Lightbridge2,这的确让产品实力发挥地更加出色。」

(图:大疆的 Lightbridge2 图传系统)

当然,实验环境下的效果不一定能够完全「移植」到真实的核电厂反应堆舱里。

譬如,如果产品抗不了百雷姆/小时(1 雷姆相当于 1 伦琴的 X 光射线或伽码射线)辐射,进入核电厂反应堆室不到几分钟就会歇菜。

历史上,由于抗辐射能力弱而在福岛核电厂内部遭遇滑铁卢的机器人产品并不少见。

在去年,Elios 接受了埃克森能源实验室(Exelon PowerLabs,美国第一大核电厂运营商旗下的实验室)的核辐射考核。这家严格的实验室对这款球状探测无人机进行了数次辐射量不断累加的暴露性测试。

最终,在长达 10 分钟的 800 雷姆/小时计量的辐射暴露下,Elios 的光学相机和无线电控制仍可正常工作。

「Elios 无人机在测试中接受的辐射剂量累积值高达 180 雷姆(1.8 sv)以上,这是在美国和法国核电站工作的单个人员年剂量限值的 90 倍以上。」

但他们强调,通常情况下,一旦进入核电站高辐射区域,无人机就不会再被允许飞出。

「就像奔赴前线的死士一样,他们在完成任务后身上都带有超高的辐射量,出来会对人产生危害,因此,通常在核电厂,他们完成一次危险任务,就基本不会再出来。」

从2014 年开始,两个标准理工男的无人机模型从大学实验室成功脱胎,并通过成立了一家名为 Flyability 的技术公司陆续将产品推向了全球 350 多家重工业客户,其中就包括陶氏化学、通用电气等工业巨头以及超过 30% 的美国核电站。

就在去年,美国某大型能源生产商在一次飞行中通过 Elios 替代人工检查运行中的反应堆地下室是否有可疑泄漏点出现,节省了 50 万美元的生产损失,并避免了技工暴露于辐射的危险。此外,Elios 也被欧洲一座核电站运用到冷却回路燃料箱的检查工作中。

「我们走的不是一条会受到大众瞩目的市场道路,这有好有坏。」

PATRICK THVOZ 坦白,尽管 Flyability 渴望得到更多市场认可,但消费级道路和更大众化的使用场景,并不适合他们80人团队当前的发展状态。

但是,既然是将机器人应用在世界上最危险的领域中,那么就意味着这是一个技术门槛重要性远高于价格优势的市场,因此也就可以暂时不必执着于如何降低产品成本,而是更加聚焦于如何让产品胜任更多 2B 市场中的高难度任务。

「核电与火电厂的运营,以及大型货轮运输及石油炼油厂中出现的每一个问题,代价都非常高昂,金钱几乎无法衡量;

而近10年来,工业机器人产品随着零部件以及技术研发成本的下降,价格即便不能跟消费级产品相提并论,但很早就已经在这些重工业巨头的可承受范围内。」

因此,这对于擅长输出知识产权,背靠全球两大著名理工高校(苏黎世联邦理工与洛桑联邦理工)与诸多优质技术实验室的瑞士以及欧洲地区中小科技公司来说,无疑是最重要的市场发展方向之一。

「尽管市场很重要,但我们做无人机的初衷也同样重要:

机器人就是应该被送到最危险的地方,去当人类的挡箭牌,守护我们的生命,这也是很多瑞士中小科技公司建立的使命。」

当然,切尔诺贝利以及福岛核泄漏等全球重大核能事故致使无数工程师与技工的丧生,也是让作为同行的他们不能忍受的。

「守护核能和普通人安全,靠的是他们;而守护他们的,必须是机器人。」

2018 年,Flyability 加入了由美国内华达大学、苏黎世联邦理工以及加州伯克利大学组成的机器人小组 CERBERUS,参加了由美国国防部组织的第二届 Darpa Challenge 机器人挑战赛,这一次的挑战,直接把「赛场」搬到了地表之下:隧道网络、洞穴环境以及城市级地下结构。

如果说这项机器人挑战赛的启动源自 2011 年的福岛核灾难,那么这一次,7 年的技术进步,让机器人的救援范围再一次陡然增大。

如今,也许我们无法用技术切断 33 年前发自切尔诺贝利的悲鸣;但未来,请让机器人与科学家来帮助消弭历史留给人类的那些被核能支配过的恐惧和屈辱。